SPIDERMAN: ¿SPIDERMAN O SPIDERCLON?

Gerry Conway y Ross Andru

Forum

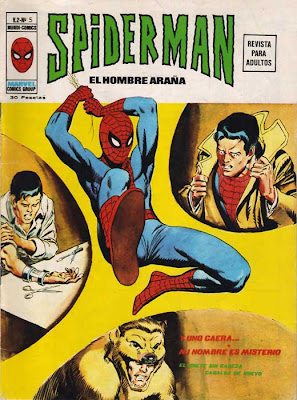

Hace unos años, Marvel quiso remover los cimientos de Spiderman con la “Saga del Clon”, un intento de renovar el personaje que llegó demasiado lejos y provocó alarmadas protestas de los viejos fans que, muy en su papel, siempre se están quejando de que todo sigue siempre igual y cada vez que algo se toca ponen el grito en el cielo para que se “regrese a los orígenes”. El fenómeno es tan curioso que, en casos como éste, las críticas a la Saga del Clon contemporánea iban acompañadas de admiradas alusiones a la Saga del Clon original, la que apareció entre 1974 y 1975 en Amazing Spider-Man. Ya se sabe, “aquello sí que era bueno, y no esta mierda de ahora”. No es que los lectores más recientes tuvieran oportunidad de comprobarlo. En aquellos momentos, las reediciones de clásicos en Forum estaban bastante más limitadas que ahora, y la Saga del Clon original sólo tenía una edición, en Vértice, precisamente en una de las series, el Volumen 2 de Spiderman, más buscadas, más codiciadas y más inencontrables (y abusivamente cara cuando se encuentra). Ahora, por fin, todo el mundo ha podido comprobar si realmente las alabanzas a la Saga del Clon original eran algo más que desahogos del fan treintañero que se niega a reconocerse a sí mismo que hace mucho que los superhéroes ya no son lo que eran... al menos para él.

Pero ése es otro terreno -y resbaladizo, me temo- en el que mejor será no entrar aquí, so pena de distraernos demasiado de lo que importa decir sobre este tebeo. Y lo que importa puede empezar por dos sitios. Primero, a pesar del desafortunado título elegido por Forum (¿qué pasa si lo lee alguien que no sea un fan resabiado?, ¿qué sorpresa se va a llevar en el último episodio?, ¿es que editamos sólo para fanboys?), el verdadero Clon importante de la Saga no es el de Spiderman, sino el de Gwen Stacy. Segundo, el presente volumen ofrece sólo la mitad de la Saga del Clon. Porque la Saga del Clon no es la Saga del Clon, sino la Saga del Chacal. Y la Saga del Chacal no es la Saga del Chacal, sino la de Peter y Mary Jane. Porque esta historia de Spiderman no es una historia de superhéroes, es una historia romántica. Y, francamente, sin los acontecimientos de la docena de episodios anteriores, las cosas que suceden en este tomo pierden por lo menos la mitad de su significado.

Lo que representa la Saga del Clon, o del Chacal, o como cada cual prefiera llamarla, es una historia de tránsito de la personalidad, de crecimiento íntimo, extraordinariamente delicada y veraz para haber sido desarrollada por una agrupación de profesionales a sueldo a lo largo de entregas mensuales de un producto destinado al consumo adolescente instantáneo. Es un maravilloso ejemplo de verdadero arte, ejecutado casi de manera involuntaria en las condiciones más adversas. La cuestión es como sigue: Peter Parker es un chaval asustadizo y solitario que teme a la vida. Un día, un accidente fortuito, imposible, le dota de un don especial, de algo que le hace distinto y sobresaliente, y tras recibir una señal del cielo -la muerte de su tío Ben- sobre cómo utilizar ese don, encuentra un objetivo y una misión que cumplir. A partir de ese día, Peter, convertido en Spiderman, trasciende todas sus limitaciones y pone rumbo a la felicidad por la vía de convertirse en un héroe. El siguiente salto lo da en la universidad, donde, como todo quisque, intenta definir definitivamente todas aquellas cosas que completan su personalidad, ahora bien distinta desde que gracias a su vida secreta ya no se siente un fracasado. Su destino profesional se define mediante sus estudios científicos. Su destino sentimental se concreta en Gwen Stacy, el amor de su vida, la pareja ideal, la futura madre de sus hijos. El estado de equilibrio y de felicidad que alcanza Peter es absoluto. Ya no le queda ningún asunto por resolver en la vida, sólo necesita que pase el tiempo para que todo cristalice a su debido ritmo.

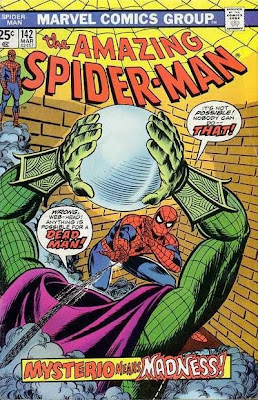

Pero entonces Gwen Stacy es asesinada y todo se hace añicos. Es precisamente ahí, en la muerte de Gwen (Amazing Spider-Man #121, 1973; Clásicos Marvel en Blanco y Negro #2, Forum), cuando se sientan las bases de la Saga del Clon. La Saga del Clon no es sino la historia de cómo Peter Parker se convierte en el mayor héroe: el héroe cotidiano que somos todos. Es la historia de Peter Parker, el ser humano, cayendo hasta lo más hondo y levantándose de la caída. Hasta entonces, el milagro o la casualidad de los poderes arácnidos le habían puesto en la ruta fácil hacia la felicidad. En este nuevo trayecto, los poderes sobrenaturales no sirven para nada. Si acaso, para burlarse de él irónicamente. Los episodios inmediatamente posteriores a la muerte de Gwen son amargos y deprimentes, mucho más y de manera mucho más sincera y delicada de lo que se permite hoy en día que lo sean las aventuras de un superhéroe juvenil. Poco a poco, Peter entra en una nueva etapa de su vida, marcada por la aparición de un nuevo e íntimo enemigo, el Chacal (Amazing Spider-Man #129, 1974) y por el inicio del cierre de la herida, aún fresca pero ya no sangrante. Pausada, meticulosamente, asistimos en paralelo al desenvolvimiento del plan del Chacal, ejecutado por medio de esbirros, y al reencuentro de Peter Parker con la vida gracias a la que había sido “la otra” durante la etapa Romita: Mary Jane. Mary Jane la amiga, Mary Jane la alocada, Mary Jane el consuelo, cada vez va tomando mayor entidad en la vida de Peter. En parte, la tragedia de la pérdida de Gwen les ha unido, pero ahora tienen que descubrir que existe vida más allá de la tragedia, que las lágrimas se acaban secando. Todo es mucho más sutil que en los tebeos de hoy en día. Peter no descubre que realmente se ha enamorado de Mary Jane al salvarla en el último segundo de la muerte a manos del supervillano de turno. Mary Jane no cae entregada en brazos de Peter cuando ve el terreno despejado ni se preocupa lo más mínimo por quién estará detrás de la máscara de Spiderman (contra, con efectos retroactivos, que desde el principio supo quién era Peter, como se contó en los 80, chirría de manera escandalosa con todo lo narrado aquí). Las cosas suceden de forma discreta y natural entre pelea y pelea de Spiderman, en los ratos libres fuera del “trabajo”, cuando Peter Parker tenía una verdadera vida privada. Un día es un paseo en el ferry, otro una salida para ver una película de kung-fu, y una cosa lleva a la otra y así pasa lo que pasa. En Amazing #143 (1975), no incluido en este volumen, tiene lugar la escena más importante de todo este ciclo. Peter parte hacia París acompañando a Joe Robertson, y Mary Jane le despide en el aeropuerto. Tres páginas prodigiosamente narradas nos muestran su beso de despedida, la partida de Peter y la soledad en que deja a Mary Jane. El efecto se subraya magistralmente con siete viñetas mudas. El lector entiende así mejor lo que se le quiere comunicar: las dudas de la pareja se han resuelto. Peter y Mary Jane están enamorados profunda y sinceramente. El roce, podríamos decir, ha hecho el cariño. Aún más: Peter no ha sustituido a Gwen por Mary Jane, sino que ha renacido pasando a una nueva etapa. Su nuevo amor es más sólido y más auténtico porque es más maduro y se asienta en cimientos más trabajados.

Este proceso de renovación psicológica al que todos estamos abocados si no queremos sumirnos en la depresión más absoluta se verá subrayado de forma llamativa en el siguiente episodio, con la reaparición de Gwen Stacy. Es la última tentación, es un coletazo del pasado que quiere retener al hombre de antaño. Cuando queremos emprender un ciclo nuevo, debemos dejar morir lo antiguo, o el peso muerto nos impedirá avanzar. En el mundo fantástico de Spiderman, ese conflicto interno se exterioriza en un Clon de su novia muerta y un plan maquiavélico de un supervillano.

Por eso, cuando el tomo ¿Spiderman o Spiderclon? se abre con Peter Parker temblando en la escalera de su apartamento, sólo estamos asistiendo a la resolución de un conflicto que no se puede entender en su justa medida sin conocer el planteamiento y el nudo. A Peter lo que le aterroriza no es el regreso de un ser amado desde la tumba, sino la posibilidad de verse atrapado por un pasado que está a punto de superar para emprender su nueva vida, que será su vida definitiva, su madurez. En las páginas siguientes, el protagonista resuelve ese conflicto doblemente: en la esfera de Peter Parker y en la de Spiderman; en la del muchacho asustadizo que era en su origen y en la del héroe enmascarado y anónimo en que se ha convertido. Resolver el misterio del Clon y derrotar al Chacal, y decidir firmemente que su amor por Mary Jane es mayor que su amor por Gwen, son dos actos que se funden en uno solo. De esta manera, se produce la síntesis final y culminante que le permite el acceso a la nueva etapa: Peter Parker y Spiderman se integran por fin en uno solo, se convierten en una misma persona, acabando con la dicotomía que había arrastrado el personaje desde su inicio, y que tan bien subrayaba Steve Ditko con el artificio gráfico del rostro dividido en dos mitades. Los dos lados de la personalidad se integran, el pasado (la infancia, la adolescencia, la indecisión) queda atrás, y Peter Parker/Spiderman, uno y el mismo, se apresta a enfrentarse a la vida adulta. Así acaba, con una resolución plena, la Saga del Clon; así queda magistralmente explicado en la última página del nº 149. En la última tira, Peter Parker ve, al otro lado de la puerta, el símbolo de esa vida adulta y nueva, Mary Jane. La última y formidable viñeta, una simple imagen muda de una puerta cerrada, simboliza el paso a otra estancia tras un largo y penoso ascenso por la escalera de la vida.

Bien podría decirse que aquí concluye la historia de Spiderman, la historia que Lee y Ditko empezaron a narrar en el número 1 de The Amazing Spider-Man, la historia de un niño que se hace hombre. Sobre todo porque, a partir de ese momento, Spiderman nunca volvería a progresar, a crecer, a tener un desarrollo natural y plausible. Durante los 25 años siguientes, ha sobrevivido a su eficacia como personaje de ficción debido a su eficacia como producto de consumo.

No hace falta ser pretencioso ni pesado para narrar una historia profunda, humana y repleta de matices utilizando las herramientas aparentemente limitadas de la ficción de género juvenil. Pero sí hace falta tener mucho talento y estar muy inspirado. Gerry Conway y Ross Andru lo demuestran aquí. La labor de Conway es sorprendente, dada su inexperiencia. Sólo tenía 21 años cuando empezó a escribir Amazing Spider-Man, pero está claro que aquel Conway veinteañero no sólo tenía talento, sino ambición y una sintonía muy especial con sus personajes, con los cuales sin duda comparte ilusiones y planteamientos vitales, lo que le permite introducir experiencias propias y toques autobiográficos que dotan de un colorido y un realismo singulares a todo el conjunto (tengamos en cuenta que Lee tenía 41 años y Ditko 35 cuando crearon a un Spiderman de 16; y que John Romita tenía 36 cuando empezó a contar las historias de un personaje que apenas había crecido). Las mayores virtudes de Conway están en su oído para los diálogos y en su habilidad para desarrollar las situaciones costumbristas, incluido el saber cuándo su silencio dice más que sus palabras. Algo inhabitual en Marvel, donde Stan Lee había impuesto la tiranía de la verbosidad incontrolada y abrumadora que casi todos los guionistas posteriores seguían, empezando por Roy Thomas. Conway es de los primeros en atreverse a corregir el modelo establecido, y con ello prolonga su vigencia, pues la nueva década necesitaba nuevos modos.

Pero todas las aspiraciones y todo el talento de Conway no habrían servido de nada si la Saga del Clon hubiera caído en manos de un dibujante menor que Ross Andru, probablemente el mayor dibujante desconocido de la historia del comic book. Andru (1927-1993) era ya un veterano cuando dibujaba The Amazing Spider-Man, y los años de oficio habían pulido sus cualidades innatas hasta alcanzar la cima de sus posibilidades. Que eran todas. Lo primero que llama la atención en Andru es que es capaz de dibujar cualquier cosa, desde un barco hasta un edificio, un perro, una pareja besándose, una anciana gruñona o el Duende Verde volando a la carga. Lo cual es insólito, porque la mayoría de los dibujantes de comic books sólo son capaces de dibujar la mitad de las cosas que pide un guión. Y precisamente la mitad correspondiente a las peleas superheroicas que han aprendido copiando los tebeos de superhéroes que leían de pequeños. Habría que estudiar cuánto ha limitado eso el desarrollo de los guiones en las dos últimas décadas, al encontrarse los guionistas con la imposibilidad de pedir a sus dibujantes que aborden escenas distintas del tópico intercambio de mamporros entre cuerpos hipermusculados. Este don de Andru se refleja en un naturalismo discreto y palpable que marca el tono del tebeo, una sensación de veracidad que recuerda a la que producían las páginas de Gene Colan y que tiene que ver, también, con la capacidad para levantar decorados y ambientaciones plausibles, para colocar correctamente a los personajes dentro de esos decorados y para vestirlos y hacerlos actuar de forma realista. A todos los efectos, el Spiderman de Andru no parece un tebeo de superhéroes. Sus viñetas nos hacen pensar en imágenes de una teleserie o una película de los 70 en las que repentinamente asoma la inesperada nota de colorido de un enmascarado que se balancea al extremo de una telaraña, o de una criatura verde y monstruosa que trepa por una fachada. Sus superseres chocan con el entorno en que se mueven, y eso refuerza la sensación de estar asistiendo a algo extraordinario por parte del lector. Andru hace que el hecho de ver a un hombre pegado a una pared vuelva a resultar maravilloso y sorprendente después de que llevamos trece años viéndolo ocurrir mes tras mes. Él sabía, y ésa es otra lección perdida para generaciones más recientes de dibujantes, que el contraste es lo que destaca las virtudes. Su perfecto entendimiento de los mecanismos narrativos de la historieta, además, hace que leer este tebeo sea una delicia que no obstaculiza ningún error de gramática viñetera. El diseño de página es equilibrado y variado, las composiciones son siempre claras y, además, interesantes, destacando el elemento que deben destacar y haciendo que nos resulte atractivo mirarlo. Cualquier página es un cursillo concentrado de cómo hacer cómic. Abro al azar el tomo y la primera página que veo -la 4 del capítulo 2- es un compendio de sabiduría: la viñeta 1 nos enseña la entrega de Gwen y la perplejidad de Peter, punto de partida de toda la escena; la 2 y la 3 nos muestran la reacción de Gwen y nos hurtan la expresión de Peter, creando el suspense; la 3 y la 4, mudas, explican lo que ha pasado entre Gwen y Peter, que las palabras no pueden explicar; el plano inclinado de la viñeta 5 da interés a la ramplona escena de transición del paseo callejero; las escaleras iluminadas señalan como una flecha la imagen de Peter en la viñeta 6 para no perder al personaje central al tiempo que nos revela la ambientación de un callejón oscuro que, por nuestra experiencia como lectores, ya sabemos que es el preámbulo de la transformación en Spiderman; la viñeta final está dominada por el emblema de Spiderman, que nos indica que va a empezar la acción y nos obliga a saltar a la página siguiente para descubrir qué va a ocurrir, manteniendo el interés de la lectura. Cualquier otra página ofrecerá las mismas recompensas al ojo que quiera aprender, aunque no me gustaría dejar de señalar algunos detalles: la habilidad de Andru para orquestar combates en unos decorados urbanos como no se han visto nunca en otro tebeo de superhéroes (cosas como la pelea con Tarántula en la habitación oscura han sido descaradamente copiadas por Frank Miller en Daredevil); el buen uso del recurso cinematográfico de la “cámara fija” que sigue el avance de la acción en varias viñetas consecutivas; la admirable capacidad para medir el tiempo sin recurrir a ramplones ayudas de textos de apoyo (véase la viñeta muda de la página 6 del capítulo 1, o las 5 primeras viñetas de la página siguiente para ver una combinación de este recurso y el anterior); lo lamentable que resulta que John Romita no entinte más que un episodio, no ya porque las tintas de Dave Hunt y Mike Esposito sean demasiado duras y recalquen en exceso la angulosidad geométrica del dibujo de Andru, sino porque el entintado de Romita, absolutamente antológico, eleva varios grados la verosimilitud y densidad de cualquier cosa. Romita siempre fue mucho mejor entintador que dibujante, y eso que como dibujante no era ninguna tontería, precisamente.

La Saga del Clon queda, pues, como uno de los más genuinos relatos del comic book americano, una de sus verdaderas obras maestras, en el más completo sentido de la expresión. Una historia da madurez, de toma de decisiones, de abandono voluntario de la infancia e ingreso deliberado en la vida adulta. Tal vez sea la fantasía definitiva para alguien incapaz de madurar, refugiado en un deseo infantil de que las cosas sigan siendo lo que siempre fueron y la vida no siga adelante. ¿Cuántos viejos fanboys somos capaces de reconocernos en ese nostálgico alguien? Yo sólo respondo de mí mismo...

[Publicado originalmente en U nº 19, marzo de 2000, bajo el nombre de Trajano Bermúdez].